一个人,一座丰碑!中国化工界宗师——时钧

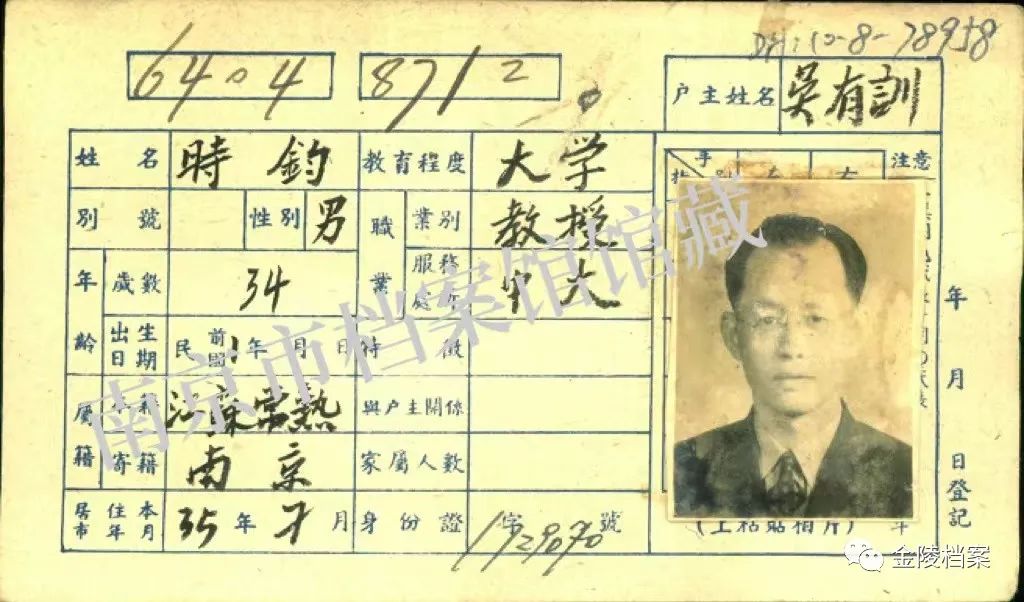

南京市档案馆馆藏

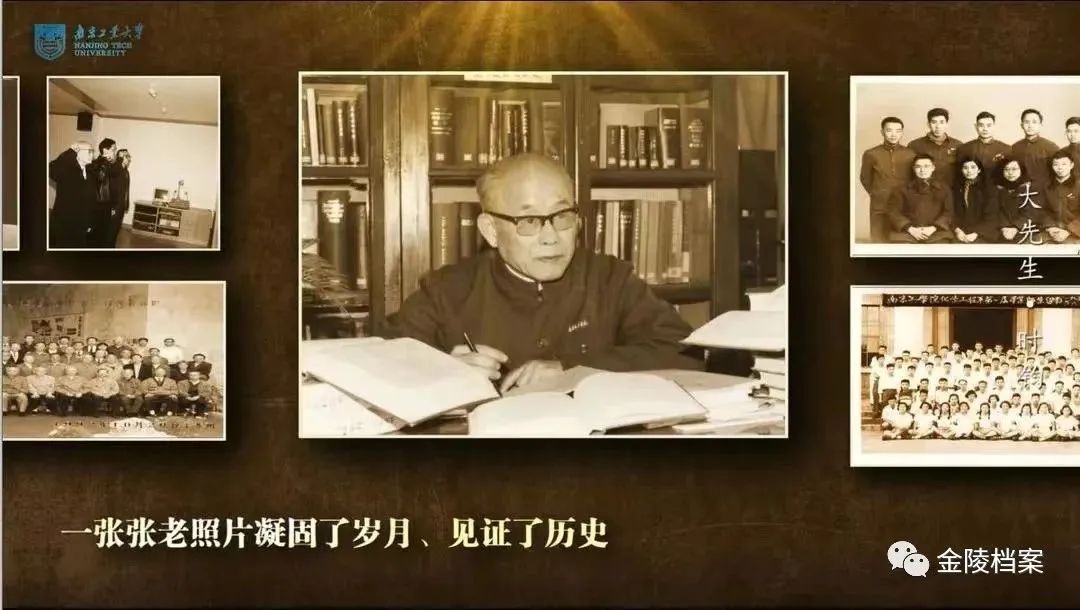

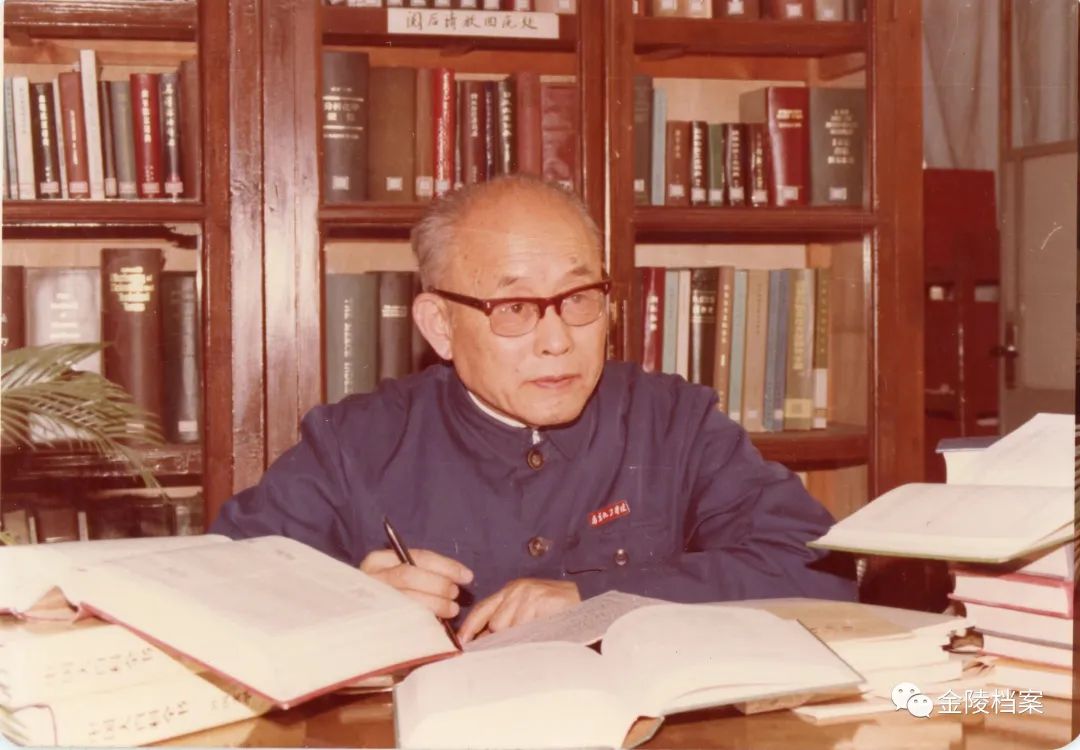

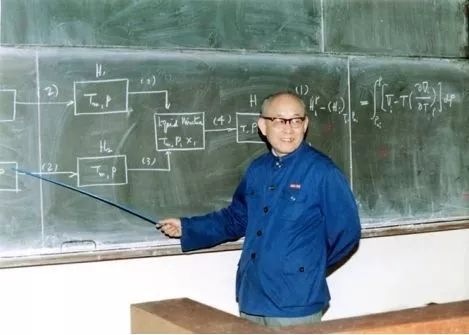

翻开南京工业大学档案馆珍藏的照片,我们可以看见一位精神矍铄的老者书写着工整的板书、在声情并茂地授课;他高举右手,在鲜红的党旗下庄严宣誓;他身着工作服,悉心指导青年学子实验……

他是“新中国成立以来感动江苏人物”和“江苏高教30年重要影响人物”;他躬耕杏坛六十七载,培养了以闵恩泽、张存浩院士为代表两院院士弟子达18位;他对吸收、干燥技术、膜分离技术和化工热力学等方面的研究有重要贡献,先后获得了“全国化工有重大贡献的优秀专家”称号、何梁何利基金科学与技术进步奖和多项国家和省部级科技进步奖并入选新中国教育名家大师参评人选。

他就是——时钧,九三学社社员,南京工业大学教授,化学工程学家、教育家,中国科学院资深院士,中国化学工程学奠基人,我国化工高等教育的一代宗师。

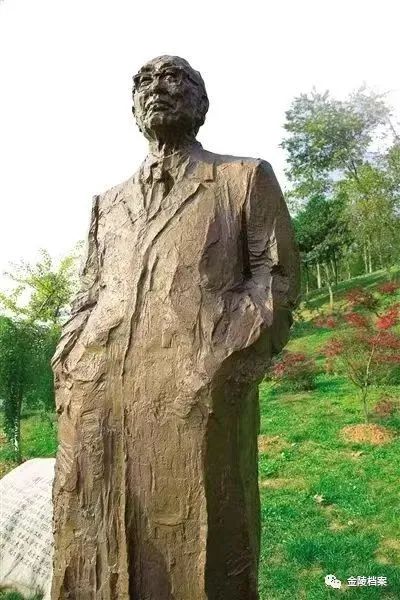

南京工业大学时钧广场上的时钧雕像

出类拔萃:国难当头 毅然回国

1912年12月13日,时钧出生在江苏省常熟县莫城镇的一个书香门第。

他自幼聪颖,记忆超群,五岁入本乡小学读书,三国回目、水浒一百零八将的诨名如数家珍,小学毕业后跳级考进孝友中学初中二年级。

1926年,时钧随其大哥去苏州读高中,入学苏州工业专科学校附中,次年苏州工业专科学校并入中央大学,附中并入苏州中学高中部,分文理两班,时钧在理科班。时钧同时爱好文学,曾被《吴县日报》聘为业余编辑,负责副刊《冬青》的编辑并撰稿,每周1期,一共编辑了近20期。

高中毕业,时钧被保送入东吴大学。1930年,改考清华大学和中央大学,同时被两校录取,时钧选择了清华大学化学系。在清华4年,所学课程除两门之外,均为“优”或“优+”,曾荣获“裴克”奖学金。

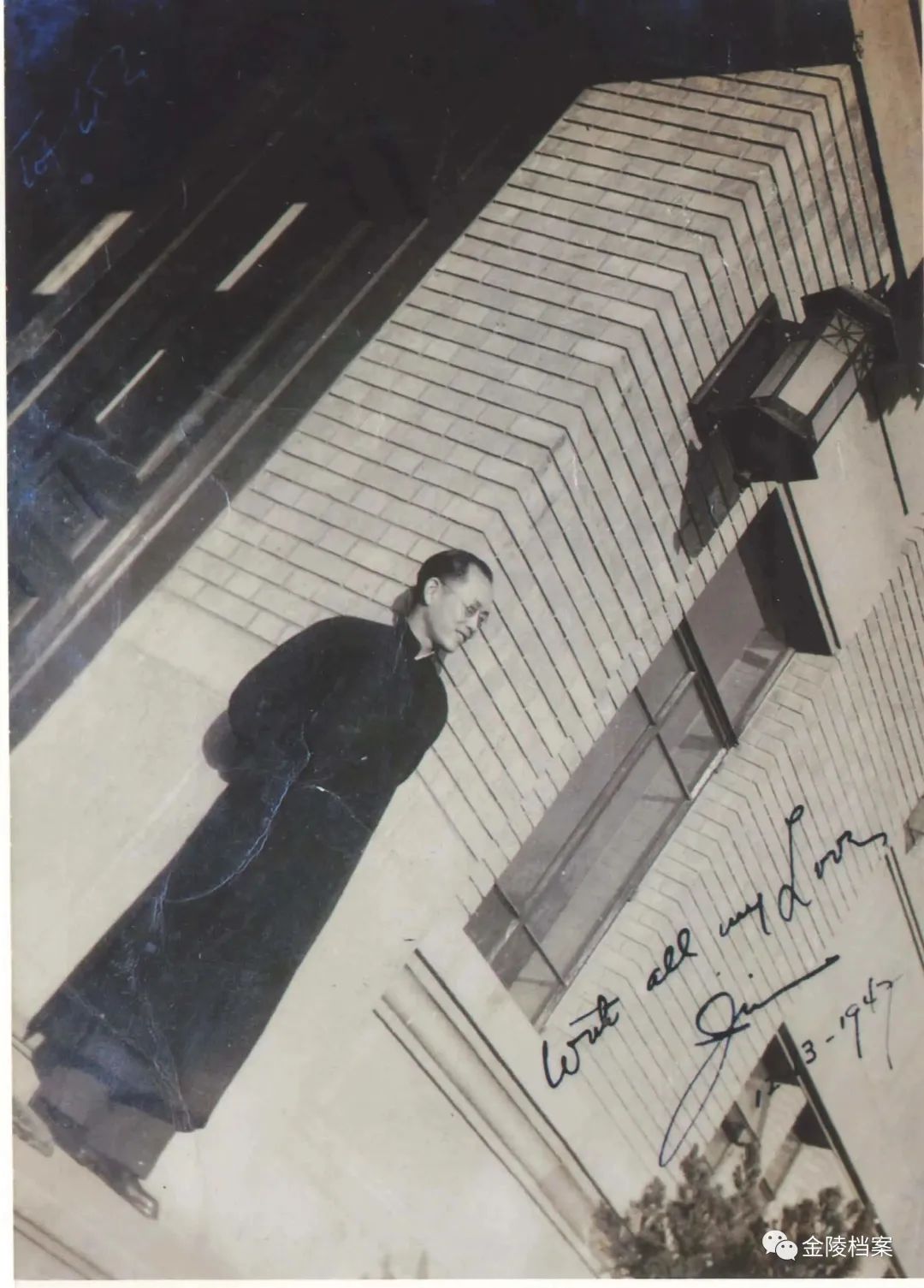

1934年大学毕业,随即报考清华第二届公费留学生,被录取。在缅因大学攻读两学期,于1936年5月获造纸专业工学硕士学位,硕士论文《关于机械木浆的筛分和性能的关系》,由导师分成两篇论文发表在美国的造纸专业杂志上。随又赴麻省理工学院专攻化学工程。

1938年,时钧婉言谢绝了麻省理工学院化工系主任怀德曼(Whitman)教授的盛情挽留,于国难当头之际毅然回国。6月抵达汉口,不久,日军进攻武汉,时钧由长沙长途跋涉,经湘西、贵州。

忠党爱国:满腹才学投入新中国建设中

抗战胜利后,1946年8月,时钧由重庆回到南京,任中央大学教授、化工系系主任,同时仍兼任重庆大学化工系教授及系主任。中华人民共和国成立后,时钧以满腔热忱投入祖国建设。他作为南京大学化工系系主任,担负起主持筹划各项建设和人才培养的重任。

1952年全国院系调整,时钧担任南京工学院化工系系主任,同时受命创建我国第一个硅酸盐专业。他率领化工系全体同志,通力合作,以前苏联教学计划为蓝本,大胆实践,勇于创新,我国第一代水泥专业毕业生在4年后诞生。

1956年春,时钧作为科学技术专家参加了周恩来总理亲自主持的我国《1956-1967年科学技术发展远景规划纲要(草案)》的制订工作,和严东生等共同负责制订硅酸盐组的课题。

同年秋与汪德熙、汪家鼎等教授联名上书高教部,建议在化工系设立化学工程专业。次年,高教部同意试办,由时先生负责制订教学计划,筹建新中国成立以来我国首批化学工程专业。暑假,天津大学和华东化工学院开始招生。

1979年起,时钧着手重建南京化工学院化学工程系,担负起系主任的繁重任务。在他主持带领下,建成了化学工程博士点,并建成了具有一定规模的化学工程研究所。

“娃娃教授”:培养18名院士

1942年初夏,时钧到中央大学化工系任教,讲的第一课就是化工原理课程。学生们见这位教师年轻,课又讲得非常好,就给时钧“Baby Professor”(娃娃教授)的美誉。

“一生执教兴国,半世甘为人梯”,执教六十多年,从“娃娃教授”到“大先生”,时钧默默耕耘,在他的学生中,已有16人是中国两院院士,获得高级职称的数以百计。他的弟子遍布世界各地,有些已是蜚声中外的专家、学者,在化工、炼油、冶金、建材、机械、医药等领域作出了卓越的贡献。

时钧作为学科带头人,不仅凭自己的业务水平,更是凭借协调能力,带动一批人、出大成果。在带学生时,也总是给予客观的、前瞻性的指导,挖掘学生自身潜力,深受学生敬重和爱戴。

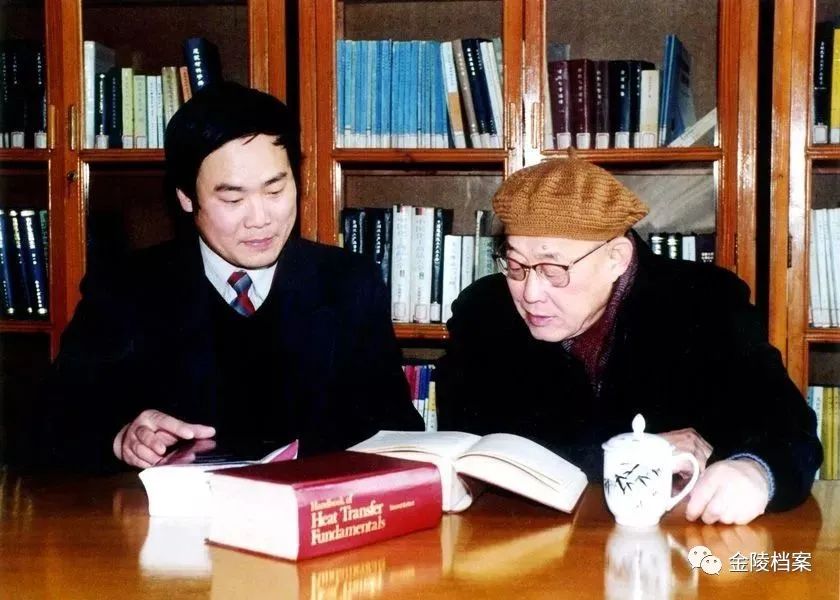

时钧先生与他的研究生们

一个人,一座丰碑,一所大学。时钧先生是师生内心深处的一座高山。如今,“忠党爱国,淡泊坚韧,求实惟先,扶掖后学”的“时钧精神”早已深深融入一代代学子的血脉之中,在传承与光大中昭示了先生遗志、服务民族复兴伟业的决心。