从吴藻溪撰写的一篇座谈会纪要看自然科学座谈会的形成

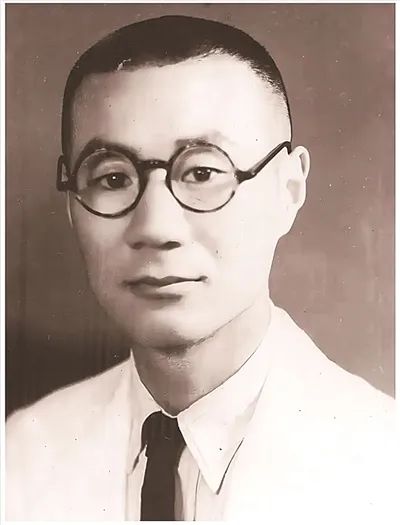

▲吴藻溪

一般的史料与观点认为,吴藻溪在重庆期间从发起建立重庆自然科学座谈会一直到发起成立九三学社的史实是:

1939年春夏间,徐冰(中华人民共和国成立后曾任中央统战部部长)给吴藻溪、熊雯岚传达南方局指示:自然科学界有人在社会上散布唯心主义思想,希望以“自然科学”为名称,成立一个组织,进行批判。经多方筹划,不久,重庆自然科学座谈会正式成立,发起人有吴藻溪、葛名中(春霖)、孙克定、熊雯岚、张申府、李伯刚、潘菽、涂长望、梁希等40多人。为团结广大沦陷区来重庆、有科学技术专长的青年,按董必武指示,吴藻溪与徐冰、吴敏(杨放之)、熊雯岚、张申府、邹明初、王克诚、周建南、漆文定等发起成立中国青年科学技术人员协进会。这两个组织都设在重庆打铜街川康银行后院的巴克新建筑工程师事务所内,对外联系均以“巴克新”名义,活动经费也由“巴克新”筹集。1945年夏,根据中共南方局关于“为了迎接抗日战争胜利,在科技界要做好准备工作”的指示,吴藻溪作为主要发起人,发起成立了中国科学工作协会。

1946年5月4日,作为重要发起人之一,吴藻溪与许德珩等发起成立九三学社,吴藻溪亲自撰写《九三学社缘起》《成立宣言》《基本主张》《对时局主张》,并担任理事。成立日,宣读了由吴藻溪主持的农村科学出版社、南泉实用学校校友会的贺电。5月14日,九三学社召开兰园会议,吴藻溪与许德珩当选为常务理事。

然而,自然科学座谈会是如何形成的,早期有什么活动,主要活动内容是什么,以及吴藻溪在这一过程中的历史贡献是什么,却鲜有记载与披露。吴藻溪撰写并公开发表的一篇关于“科学教育会谈”的会议纪要则弥补了这一空白。

1938年秋,吴藻溪、蒋程九、王文中、叶芳哲、李先正、郭质良、郭履基等知识分子召开了一次以科学教育为主题的座谈会,吴藻溪是主要发起人之一并担任会议记录,通过吴藻溪翔实的记录,可以看到自然科学座谈会的形成。

会议于1938年下半年在重庆编译馆举行,蒋程九担任会议主席主持会议,吴藻溪担任记录负责撰写会议纪要。会议议程仅半天。

会议讨论的内容由参会人员提出的种种建议中择要选出三项,并细化为十四条:

一、中国过去科学教育的成败及根本原因。

1.大中小学的科学教育。

2.留学生的科学教育。

3.翻译出版及仪器标本制造事业。

4.调查采集试验及研究工作。

5.各学术团体的组织及活动。

6.政府的科学行政及外人在华的科学设施对于中国科学教育的影响。

二、中国科学教育的现状。

1.日寇给予中国科学界的打击。

2.政府现在的科学行政成败之处。

3.各学术团体的现状及其活动概况。

4.国防科学教育的现状及各种军事学校暨各战区部队在技术方面的弱点。

5.中国过去和现在的科学教育失败及不发达的根本原因。

三、如何改进中国的科学教育,如何发展中国的国防科学,如何迎头赶上现代的科学。

1.如何改进中国的科学教育。

2.如何发展中国的国防科学。

3.如何迎头赶上现代的科学。

由于时间关系,此次为期仅半天的座谈会仅讨论了议题大纲中的前两点,即留学生及大中小学学生的科学教育成败得失,吴藻溪在会议纪要中记录了如下主要发言要点。

第一,中国的科学教育是有成就的,但是成效慢,不显著。中国的新式教育自清末成立京师大学堂即北京大学的前身以来,特别是五四运动以来,还是有所成就的,不能说是失败,如不得不说失败,就是功效慢、不显著,而且成败的定义过于宽泛,题目太大,难以一言而尽,从科学教育的时效性和结果来评判,更有实际意义。

第二,科学教育落后的重要表现是毕业生出路狭窄,工业落后工厂不足,毕业生学以致用的实践工作很难实现。学理工的,比如学炼钢、学造船的毕业生,由于没有大的炼钢厂,造船厂,很难学以致用,无法到专业的工厂里去工作实践。好一些的只能去学校里教书了。中国的科学教育要发展进步,必须有一定数量和质量的工厂。

第三,教学设备奇缺,严重影响了大学的教学。在大学里,不仅教授们自己科研的设备不足,用于给学生授课的设备也很缺乏,造成的后果是教授们只能多讲空洞的理论,学生缺乏科研实践动手操作的机会。

第四,公司法对科技人才及公司搞科技缺乏保障。当时中国的公司法对于各种公司组织及技术人才没有充分的保障,只有完善公司法才能提高公司组织的信用,保障技术人才的职守。

第五,大学对教授的聘任制度不合理,严重抑制了科教人才的积极性能动性。大学教授基本半年或一年一聘,待遇也很差,教授们堪比临时工,这学期受聘有工作,下学期不聘就失业了,人心惶惶,难以安心工作。一个大学要想在学术研究上有所成就,必须有多数的老教授,予以优良的待遇和充分的研究设备,使他安心供职,负责指导后进教授、讲师,及学生做研究工作。同时各个大学只在理论方面有若干较好的老教授,而实际技术方面有所擅长的师资则凤毛麟角,这也是聘任制度不合理的表现。

第六,中小学教师的情况比大学教授的情况更差,基础教育水平难以提高。中小学教师的待遇太低,地位又没有保障,情况比大学里更恶劣。现实的状况是,大学毕业生是中小学教师的主要来源,由于大学的科学教育师资和机械设备不足,造成了大学生的水平不高,他们毕业后又去了中小学当教师,中小学的状况更加恶劣,造成了恶性循环。

第七,图书资料太少,而且时效性差,难以为教学提供辅助作用。各个大学里所有的图书凑在一起赶不上美国欧洲一个像样的大学图书馆,很多图书资料都是几个月、半年、一年前的,如果不能保障昨天出的书报今天就能看得到,很难做到科学教育到达发达水平。科学无外乎日积月累地从现有的资料中找出新的东西,在资料这样缺乏的情形下,哪里能够找出新的东西。同时,要发挥外语专业人才的作用,多多翻译译著,让专业教授和科研工作者把更多的精力放到科研教学上,而不是自己花大量的时间精力搞翻译。

第八,要效仿以德国和日本为代表的国外先进厂校协同、学生实践、师资深造制度和方法。为了弥补学生实践不足、高校师资理论强实践弱、高校师资观念老化的问题,应当向德国和日本学习:在德国,工厂很多而且都有自己的专家,这些工厂及其专家愿意协同大学的教授搞科研,也愿意出资从大学引入科技人员的帮助协同解决工厂遇到的实际问题;同样在德国,工厂也愿意接收高校里的师生到工厂去实习,双方都受益;在日本,高校会把招聘来的师资从事教学科研一段时间后,出资委派到欧美进一步培训深造;同样是在日本,会把学生分期分批出资送到欧美特别是德国的工厂里的各个部门去实习一段时间,有计划有组织有步骤地全方位无死角效仿欧美最先进的科技,回到日本后,各司其职完美复制了世界先进一流的工业。这些做法都是中国科学教育应当效仿的。

第九,调查世界各国和中国各大学的课程,加以比较的研究,做到科学教育名副其实、有名有实、又华又实(吴藻溪观点)。国内某些大学的课程从名称上看和国外相同,但是教学内容的深度和实质,与国外先进水平相去甚远,因此要想迎头赶上,必须全面调查,分析不足与差距,亡羊补牢。

第十,政府在科技人才的选用、科学教育的建设职能缺失。国民政府在各类毕业生的使用选用方面既无计划也无方法,是科学教育的巨大损失。同时政府需要建立一个每隔5年、10年乃至20年的科学建设计划,至少每10年评估一次。

吴藻溪撰写的这篇会议纪要,以《科学教育座谈会》为题,于1939年4月,分6次连载于重庆颇有影响力的《新蜀报》上。吴藻溪在纪要中强调公开发表的目的是“为了引起大家对科学运动的兴趣,及以抛砖引玉的方式获得海内外科学界先进人士的指导,特把上一次的谈话在这里发表”。

通过上述史实,我们可以发现下述一些关于重庆自然科学座谈会的形成过程:

会议纪要记录了自然科学座谈会的早期活动内容。1938年夏,吴藻溪随东北救亡总会(抗日救亡团体)辗转到抗战大后方重庆。这次座谈会可以说是吴藻溪到达重庆后从事宣传民主与科学的序幕与开端,是自然民主科学座谈会的序幕与序曲。活动的内容主要以爱国的、关心民族兴亡的知识分子从自身的科学研究及教育专业出发,民主地讨论如何强国富国,总结成绩与不足并找出相应的对策,敦促政府加以采纳改进,从而达到民族独立与国家强盛的目的。

会议纪要反映了自然科学座谈会的组织形式的雏形。在会议纪要中,吴藻溪和与会知识分子都言及:“出席的诸君,都是作过相当的专门研究的人士”“诸位先生,无论在资历或学术研究上,都有很丰富的经验”。由此可见,此次会谈及后来的自然科学座谈会的组织形式,都是关心国家命运的爱国知识分子自发组织的座谈会。而且,座谈的内容绝非无关痛痒的闲聊,或只聊关心小团体小社群私人利益的话题,座谈的内容都是关系到国家与民族发展的反思与前瞻。

会议纪要说明了自然科学座谈会的潜在主张立场。吴藻溪在纪要的开始部分开宗明义:“科学运动,现已成为一般人士热烈讨论的主题,但真正懂得科学运动及真正努力科学运动的人,却不多见。为了切实掌握这个极有意义的运动,为了使这个极有意义的运动得到正确而充分的发展,我们举行了一次关于中国科学教育的谈话。”吴藻溪提出的“科学运动”是五四运动以来“民主与科学”中“科学”的发展与递延,宏观层面可以理解为“以科学技术、科学知识为基础的科学思想、科学精神以及认识和判断事物的科学方法”;微观层面及参考时代背景可以理解为“以科学思想为武器提高民众的知识水平与觉悟,积极抗日以期达到争取民族独立与国家富强的一种方法论”,是一种简单朴素唯物主义的政治诉求与政治立场。

会议纪要体现了自然科学座谈会的政团雏形。这次会谈仅仅举行了半天,只讨论了拟定大纲的两小点,吴藻溪并没有偃旗息鼓、半途而废,而是继续组织发起了更大规模地在重庆的知识分子参与座谈,会议纪要记载“去年(1938年)十一月二十日下午,我(吴藻溪)又邀请张申府、涂长望、李先正,和赖静夫诸君,举行了一次关于中国科学运动的谈话”,由此可见,吴藻溪已决定将此类的座谈会长期化、组织化、固定化,而这类的座谈会已经初步具备政团组织的性质。

会议纪要揭示了自然科学座谈会的成立趋势。在会议纪要中,吴藻溪还记叙道:“(1938年11月20日下午)期间与会者一致决议是发起成立中国科学运动促进会。”虽然后续的这次座谈会会议纪要目前不见披露,但是可以肯定的是,与会的在渝知识分子,已经决定成立一个固定的组织——中国科学运动促进会,同时强调“关于这一类的谈话,自然是要继续举行的”。在档案文献中很难找到中国科学运动促进会,很有可能“中国科学运动促进会”就是“重庆自然科学座谈会”。无论组织的名字是什么,这次会议的纪要揭示了自然科学座谈会的成立趋势。

吴藻溪撰写的《科学教育座谈会》会议纪要,是研究重庆自然科学座谈会乃至九三学社的形成与发展的一篇重要史料,也是吴藻溪秉持民主与科学的精神进行爱国社会活动的重要记录,在吴藻溪诞辰120周年之际再度重温,仍有重要的历史与现实意义。

(来源:《团结报》2024年6月27日第7版 作者:九三学社天津市委会 米鹏)