九三学社在宁先贤风采录:中国近代气象科学的奠基人之一涂长望

导语: 半个多世纪以来,众多优秀的九三学社先贤们在南京这片土地留下他们奋斗的足迹,他们为南京城市发展贡献了坚强助力,为民族振兴培育了数代良才,并凭借着卓越成就与人格风范为九三学社造就了科技人员为主的界别特色,形成了爱国、民主、科学的优良传统,将永远鼓舞着我们九三学社中的每一员。 为庆祝九三学社创建80周年,深入开展“学规定、强作风、树形象”主题教育,九三学社南京市委员会将推出“社史长廊|九三学社在宁先贤风采录”专栏,同广大社员一同回顾、学习九三学社在宁先贤们为国家、为社会奋斗的历程,感悟先贤精神,传承优良传统!

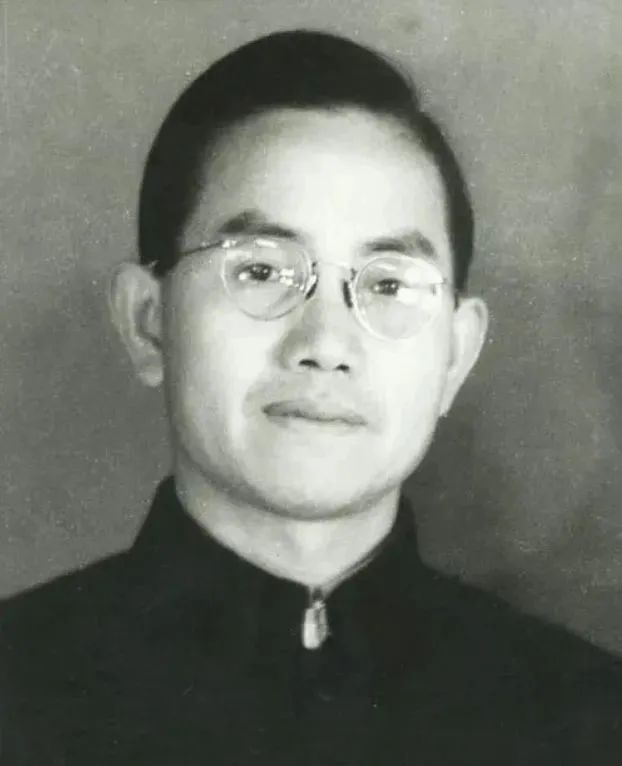

涂长望(1906年10月28日—1962年6月9日),出生于湖北武汉。气象学家。1955年当选为中国科学院学部委员(院士)。参与创建九三学社,并被选为理事。九三学社第二届中央理事会理事,第三、四届中央委员会常委,第五届中央委员会副主席。 一、立志成才 求学海外 1906年10月28日,在汉口一个职业宗教者的家庭,诞生了一个男婴,满月后即遵照基督教教规接受了洗礼。这位小基督教徒后来背叛了原来的信仰,成为一位学者、无神论者,一位坚定的共产党人。他就是被赞誉为“才干堪推第一流”的涂长望。 涂长望的父亲涂含章勤劳耿直,为生活所迫曾在基督教堂当厨师,后成为职业传教士。母亲汪美珍是建筑工匠的女儿,受过新学教育,当过小学教师,后主要操持家务,抚育子女。涂长望后来回忆说:“我一共有兄弟姐妹十人:一个哥哥,一个姐姐,三个弟弟,四个妹妹。父亲的薪水仅相当一个小学教师的收入,母亲后来主要操持家务,维持这么大一个家庭是相当困难的。家境贫寒使我认识到朴素与勤俭的重要。我读教会小学(传教士子弟可享受免费),在家帮助母亲做各种家务杂事,因此也知道些劳动的辛酸”。虽然他的父亲是一位传教士,但宗教对涂长望的影响并不算深,他晚年所写的自传中说:“宗教的影响对我并不太深。因为早晚礼拜祈祷不适合一个顽皮小孩(我小时常模仿《三国志》中的英雄豪杰)的口味,对活泼的孩子来讲,简直是一种精神的刑罚。当然,也不能说催眠式的说教不对幼小的心灵发生影响。当时只怕入地狱,希望进天堂,因此不敢太顽皮。父亲生了重病或面临大考,也偷偷地祈祷,希望上帝保佑。”反而因为洋人传教士的另眼相待,让他埋下了奋发图强、振兴中华、为中国人争气的志向。他回忆说:“主持教会的英国牧师粗暴而高傲。我父亲经常受他的气,忍受不了的时候也同他拍桌大闹。我在教会小学偶尔因犯些小规矩,也遭英国牧师的毒打,因此在幼年的心灵中开始种下了仇恨洋人牧师的种子。” 父母对年轻的涂长望产生了终生的影响:“家庭对我的影响很大,也很深远。父样勤劳却严厉,打骂过多,每每产生抗拒情绪。母亲是慈爱的,在冬天的晚上常给我们讲《世界伟人传》。我听了华盛顿、林肯、克伦威尔、牛顿等的事迹,心向往之,希望长大了也做一个英雄、伟人。当时的志愿是做外交部长或陆军总长。” 涂长望七岁入湖北省钟祥县三育小学,1920年升入武昌博文中学。他回忆说:“我的中学时代,正是军阀混战、帝国主义猖狂进攻、民族运动高涨的时代。《二十一条》余波未尽、日帝侵略气焰再起,全国掀起了反日浪潮。我们学生展开反日宣传,检查并烧毁日货,可以说是上了生动的爱国主义教育一课。”读书期间他受五四运动和北伐革命浪潮的影响,参加过人民群众举行的孙中山追悼会及“沙基惨案”后的罢课斗争。 涂长望高中毕业后,一心一意地要升学。由于家庭经济困难,父亲要他找个职业糊口。而当时,一些功课不如他的同学都进了海关、邮电部门任职,收入颇丰。这增加了他说服父亲允许自己升学的困难。但他终于说服了父亲,1925年考入华中大学,继续求学深造。1926年秋因政局动荡,华中大学无法开学,他转入上海沪江大学科学系。青年涂长望逐渐成熟起来。他经常为饱经忧患的祖国而忧虑。他意识到,18世纪以来欧洲经济所以能够迅速发展,与其发达的科学技术密不可分。欧洲的先进科学,于国人大有补益。1929年9月,涂长望从沪江大学毕业回到母校博文中学任教,多次与好友陈立商讨出国留学事,探寻“科学救国”之途。次年,陈立、涂长望参加湖北省官费留英选拔考试,分获第一、第二名。同年10月入伦敦大学政治经济学院学习经济地理学,次年9月转入伦敦大学理工学院学习气象学。涂长望潜心学习,融会贯通导师的学术思想,结合中国的气象资料,写成了具有独到见解的论文《中国雨量与世界天气》。这篇出色之作,收录在《英国皇家学会论文集》中。1933年,他被推选为英国皇家学会会员,获得硕士学位。当时在英国考察的核物理学家王淦昌回忆道:“我与长望初次相遇在伦敦一家中国餐馆就餐时。未谋面前,我曾在世界上很有名气的英国科学杂志《Nature》上看到过他发表的论文,当时在该杂志上中国人的文章发表得不多,我对此印象很深。”1933年他进英国利物浦大学,攻读地理学专业博士学位。 身居他国异乡的涂长望关注国内时局,经常和留学生们讨论国事。1931年,日本帝国主义发动“九一八”事变,蹂躏中国大片山河,蒋介石的“不抵抗主义”引起留英学生的义愤。这时,涂长望已认识到非打倒蒋介石不足以救亡,不久便参加了共产党员杨秀峰等领导的、伦敦进步中国留学生组织的“反帝救亡大同盟”。在一次留英同学辩论会上,涂长望作了中心发言,痛斥“攘外必先安内”的谬论。他回首往事时认为“这次行动,标志我的思想迈出了新的一步”。1934年他受“反帝救亡大同盟”的派遣,出席了在克里姆林宫举行的招待会。返英后他参加了第三国际领导的秘密活动,结识了杨秀峰、邹韬奋等进步人士,且受到他们的思想影响,认识到“近代科学的发展需要一定的社会基础,欧洲科学迅速发展与工业革命密切相关”。 二、学成归国 结缘南京 竺可桢是中国近代气象园地的播种者、中央研究院气象研究所所长,涂长望在海外求学期间,他曾电邀涂长望回国任气象研究所研究员。涂长望早就想把学到的气象知识为祖国服务,接到自己所尊敬的前辈的热情邀请,便决定中断博士学位的学习,于1934年秋踏上了归途,回国任位于南京北极阁的中央研究院气象研究所研究员,从此与南京结下深厚缘分。 北极阁是中国近代气象发祥地,在中国气象界和世界气象界都有举足轻重的地位,涂长望在此开始了他科技报国的生涯。1935年9月,涂长望借聘到清华大学地理系任教授。1939年5月,他又应浙江大学校长竺可桢之聘,任浙江大学教授兼史地研究所副所长。在浙江大学期间,他想方设法对师生进行抗日爱国、民主进步的宣传,1943年1月赴重庆中央大学地理系任教授。1944年到重庆八路军办事处出席庆祝“十月革命节”的活动。他由共产党领导人周恩来等所坚持的抗日救国立场,看出中国的希望在于共产党。1945年7月他与梁希等人积极组成了中国科学工作者协会。他任常务理事兼总干事,从事爱国民主运动和国际和平运动。 抗日战争胜利后,涂长望随中央大学再次返回南京。他为中国科协的建立和发展付出了巨大精力,团结了许多进步科学工作者为科学和民主而斗争。他是成立九三学社发起人之一,并被选为首届理事,为反动派所仇视。为免遭国民党特务的毒手,1948年秋由共产党地下组织安排,涂长望离宁赴沪,转道香港,1949年春抵北平。12月,他被任命为中央军委气象局局长。1953年8月军委气象局转为国务院建制,改称中央气象局,他继续任局长,直至逝世。1955年,他当选为中国科学院院士。1956年加入中国共产党。 三、气象泰斗 学究天人 涂长望潜心气象科学研究,涉猎甚广。他以英国、挪威和美国气象学派的理论为基础,在中国长期天气预报、中国气团和锋面、中国气候和东西环流研究和应用,在培养气象人才、发展气象教育、全面创建祖国气象事业等方面,均作出了重要贡献。 涂长望开创了中国长期天气预报的研究。20世纪30年代初,涂长望指出,中国天气是东亚天气的一部分,而东亚天气又是世界天气的一部分,要研究中国反常天气就必须从大气环流的整体观点出发,研究大气活动中心、大气波动以及海洋环流与中国降水和温度变化的关系。这种把中国天气和世界天气联系在一起的观点,不但在当时是先进的,现在依然是正确的。这为我国长期天气预报研究工作的开展和后来长期预报业务的建立指出了方向。20世纪30年代,气团和锋面的分析研究是气象学中的重要研究课题。涂长望对中国气团和锋面做了深入的研究。涂长望在气候研究方面的最大特点是密切结合天气学,使气候学更富有活力。 1949年涂长望着手撰写《中国气候》一书的初稿,后因工作繁忙而终未完成。在他生命的最后阶段,于病榻上完成了《关于二十世纪气候变暖的问题》(1961年)的论文。在此文中,提出了“20世纪以来我国气温的变化就可能进入第三个时期——又一个变暖的时期”的论断,他的这一论断已为后来的实际资料证明是正确的。他高度概括地指出了气温的长期变化的重要特点,此文发表时正值我国华北连续三年干旱之后,人们都关心气候变化的问题,此文的发表受到各界人士的重视。 新中国成立前,涂长望对农业气候、霜冻预测、长江水文预测、气候与人的健康、中国气候与各河川水文、土壤形成与植被分布的关系、中国人口与社会等也作过研究,这些工作在当时多为我国前所少有。后因战乱,颠沛流离而被迫中断。 涂长望是中国气象事业的奠基人。发展我国气象科学事业是涂长望毕生的追求,他在出任中央气象局局长后,以满腔热情和非凡的组织才能投入到开创我国气象事业的实践中去,直至他生命的最后一息。他既有高瞻远瞩的战略思想,又有实事求是的工作态度和民主作风。他与几位副局长及有关大学和科研单位的学者密切合作,在短短10年内,使各项业务工作在全国范围内出现了一个崭新的局面。 四、桃李春风 作育英才 涂长望对我国气象教育事业做出了贡献。他无论是任教于清华大学、浙江大学、中央大学,还是担任中央气象局局长期间,都十分重视对祖国气象人才的培养。中华人民共和国气象科学事业的迅速发展是同他呕心沥血发展气象教育分不开的。 涂长望讲授的教材都是自己编写,他每次课前认真备课,不断修改讲稿,充实最新的内容,并结合自己的研究加以评论,使课堂教学内容十分丰富新颖,富有独到见解。他知识渊博,思想开阔,教学中举一反三。他讲课条理清晰,重点突出,重视基本概念。他在教学中一贯强调理论联系实际,要求学生用天气学理论来预测中国的旱涝灾害,规定学生做定时气象预测,试做单站天气预报,以提高学生的业务能力。他所培养的学生不少成为国内外知名学者,如施雅风、叶笃正、谢文炳、毛汉礼、陈述彭、郭晓岚、黄士松等。 涂长望还十分关心学生的思想、生活,真正做到既教书又育人。他教导学生说:“人生最大的幸福莫过于为最大多数人谋利益。”他爱学生如子弟,抗日战争期间,他设法为贫苦学生安排勤工俭学,为毕业生寻找职业,进步学生要投奔延安,他不顾自己经济困难,慷慨相助。他经常身着补丁衣,可当他见到去看望他的一位学生衣衫破旧时,则拿出自己的衣裤送给这位学生。涂长望的高尚情操赢得了广大学生的尊敬和爱戴。 中华人民共和国成立之初,气象事业急待发展,面临的最大困难是气象人才奇缺。涂长望不畏艰辛,积极办学,主动与中国科学院地球物理研究所和有关高等学校的领导人及知名学者共筹良策,决定在北京和全国各大军区举办数期短训班,还联合天气分析预报中心开办具有大学水平的天气预报学习班,在短短的七八年内为国家培养了大批气象人才。为培养农业气象人才,他与各方面协商,克服种种困难,确定在北京农业大学成立农业气象专业。 气象事业创办之初,全国(台湾省未计在内)所有气象人才不足400人,高级气象人才更为奇缺,要迅速开展气象业务工作,急需聚集和延揽气象科技人才。为此涂长望从我国实际出发,于1950年3月,倡议军委气象局与中国科学院地球物理研究所成立联合天气分析预报中心和联合气象资料室,汇集双方的技术力量,发挥双方的优势,成绩显著。他还一方面写信给港澳及海外留学、工作的学生和朋友,动员他们尽快归来为祖国服务;另一方面动员在国内非气象岗位上的学生尽快回到气象岗位工作。在他的感召下,一批有才华的气象人才毅然返回祖国或回到气象岗位,在创建和发展我国气象事业中,发挥了他们的聪明才智和专长,为共和国建立了功勋。 长期的过度操劳,加之身心创伤,致使涂长望在有为之年就绝症缠身。1958年,他的脑干瘤再度恶化,步履艰难,视物模糊,但他仍继续拼搏。1959年,涂长望病重到杭州疗养,途经上海时登上几十米高的铁塔,要亲眼看看他主张引进的测雨雷达。1960年他两眼不能聚焦,依旧蒙上右眼写了两千多字的涉及多项业务的建议书。1961年,他双目接近失明,用口述完成了他最后一篇《关于二十世纪气候变暖的问题》的重要论文。双目失明后,他仍时刻关心着我国气象工作进展情况。他在生命垂危之际,思维仍很清楚,但语言能力丧失了,他就艰难地用手势表达他还想为国家工作20年的心愿。涂长望为国、为民、为真理献身的高尚品格赢得了科学界人士的广泛尊敬,他是中国知识分子的楷模。 (整理人:任秋娴)