九三学社在宁先贤风采录:中国现代小麦科学主要奠基人金善宝

导语: 半个多世纪以来,众多优秀的九三学社先贤们在南京这片土地留下他们奋斗的足迹,他们为南京城市发展贡献了坚强助力,为民族振兴培育了数代良才,并凭借着卓越成就与人格风范为九三学社造就了科技人员为主的界别特色,形成了爱国、民主、科学的优良传统,将永远鼓舞着我们九三学社中的每一员。 为庆祝九三学社创建80周年,深入开展“学规定、强作风、树形象”主题教育,九三学社南京市委员会将推出“社史长廊|九三学社在宁先贤风采录”专栏,同广大社员一同回顾、学习九三学社在宁先贤们为国家、为社会奋斗的历程,感悟先贤精神,传承优良传统!

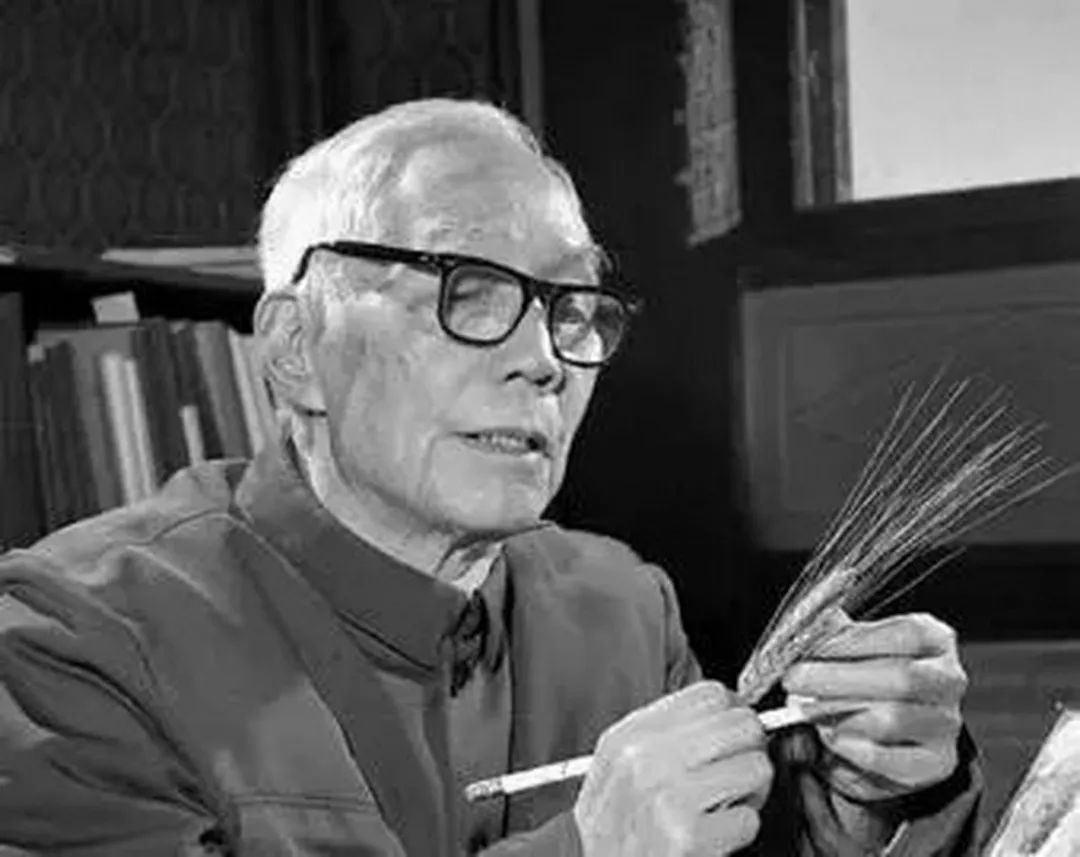

金善宝(1895年7月2日-1997年6月26日),浙江诸暨人,小麦育种家,农业教育家,中国现代小麦科学主要奠基人,中国科学院院士。参与创建九三学社。九三学社第二届中央理事会理事,第三、四届中央委员会委员,第五届中央委员会常委,第六、七届中央委员会副主席,第八、九届中央委员会名誉主席。1956年2月加入中国共产党。 一、刻苦求学 心系三农 1895年,金善宝出生在浙江省诸暨县石峡口村的一个普通家庭,父亲是为人厚道的私塾先生,母亲是善良纯朴的劳动妇女。金善宝从小一边跟着父亲读书认字,一边随着母亲下田劳动。在这样的家庭里,他所受的教育是多方面的,田间劳动不仅锻炼了他的体能,而且也让他目睹了当时中国农业生产的落后和农民生活的艰辛,这在他幼小的心灵里留下了很深的印象,也对他日后立志从事农业科学研究产生了重要的影响。在金善宝13岁时,父亲的离世让原本就不富裕的家庭变得更加拮据,但母亲依然竭尽全力支持儿子继续上学。高中毕业后,金善宝怀着改善农村生产和农民生活的愿望,同时考虑到家庭经济状况,选择报考了学费、膳食全免的南京高等师范学校农业专修科。1917年,他以优异的成绩被学校录取,从此与农业科学结下了一生的不解之缘。 1920年,金善宝经邹秉文先生推荐,到新成立的南京市皇城小麦试验场担任技术员。金善宝很珍惜这个难得的机会,从小麦播种到收获,从短工安排到试验场经费预算,样样亲力亲为。作为当时南京高等师范学校农业专修科的首批学生,金善宝还结合理论知识和在试验场的工作经验,先后在宁波浙江省立第四中学(今宁波中学)、杭州劳农学院(后改为浙江大学农学院、浙江农业大学)等院校教授农业课,传播农业知识。1930年,金善宝考取公费留学生赴美国留学,在康奈尔大学攻读植物生理和遗传学等课程,后转至明尼苏达大学研究细胞学和土壤微生物学。在美留学期间,他不仅刻苦学习先进的科学理论,还积极参加农作物育种工作,不断积累实践经验,勤奋努力超乎常人。1932年,金善宝学成归国,先后在浙江大学农学院和南京中央大学农学院任教。金善宝将农业教育与科学研究、成果应用、生产推广等相互结合,极大地丰富了我国农业高等教育的教学内容。 二、缘起金陵 以学报国 金善宝与南京这座城市的渊源颇深。正是在南京这片热土上,他踏进了农业科学之门,走上了小麦科研之路,在今后半个多世纪的漫长岁月里为振兴中华农业作出了卓越的贡献。南京,可以说是金善宝农业科研生涯的始发地。 1934年,金善宝和助教蔡旭、吴董成在南京劝业农场种植了国内各地小麦品种2100余种,搜集了国外小麦品种及潘希维尔(Percival)世界小麦品种千余种,并从中进行了择优混选,育出了表现甚佳的“中大2419”(又名“南大2419”)。与此同时,金善宝将浙江大学笕桥农场种植数年的Artito小麦也引进到劝业农场试验,命名为“中大2509”(又名“矮立多”)。同样在这一年,金善宝还完成了我国第一本小麦专著《实用小麦论》。这是中国第一本生产理论结合生产实际的农业书籍,为我国小麦的科学研究与发展奠定了学术基础。这本著作连同金善宝在1928年发表的《中国小麦分类之初步》和1943年发表的《中国小麦区域》等学术论文,成为我国小麦研究、教学和生产的重要文献,至今仍有很大的参考价值。 1937年,金善宝随学校从南京迁往重庆。在渝期间,他将“南大2419”和“矮立多”迁至重庆沙坪坝种植,1939年又移至成都继续试验,选育出适于四川盆地和长江流域地区种植的优良小麦品种。新中国成立后,“南大2419”和“矮立多”这两个优良品种加以推广种植,成为我国南方冬麦区的主要品种,“南大2419”推广面积最大年份曾达7000多万亩,20世纪80年代种植面积仍达百万亩以上,极大发挥了增产效益,为我国小麦生产作出了杰出贡献。 战争的烽火中,金善宝在艰苦的条件下顽强地坚持着教学和科研工作。作为一名爱国的知识分子,金善宝十分关心抗日前方的消息。在重庆时,金善宝和中央大学森林系(南京林业大学前身)教授、系主任梁希二人共同居住在一间不足九平方米的简易宿舍里长达三年,结下了深厚的友谊。两个人时常讨论时局,积极支持学生的爱国革命运动,还共同参加了共产党领导下的各种进步活动。期间他接触了大量共产党的先进思想,对抗日战争的胜利充满信心,也对延安产生了深切的向往。虽然自己生活艰难,但他仍然节衣缩食,倾其所有,多次向八路军重庆办事处捐款捐物,支援前方的抗日战士。1940年前后,金善宝曾两次到八路军驻重庆办事处找林伯渠同志要求去延安,但因突发意外事件未能成行。后来,得知延安正开展大生产运动,金善宝觉得这正是自己从事的农业科学研究为延安做贡献的时候。他立即将多年搜集的小麦品种精心整理鉴定,选育出最好的品种,妥善包装好送到新华日报社,托人转送到延安。半个月后,邓颖超同志告诉金善宝:“延安收到了您送去的种子,同志们感谢您。”1945年抗战胜利,毛泽东赴重庆谈判期间,金善宝作为爱国进步教授受到了毛泽东同志的接见。1946年金善宝随校迁回南京,继任教授。 三、躬行实践 一心为公 新中国成立后,金善宝前后接到了五张任命书。1949年原中央大学改为南京大学,金善宝被任命为南京大学农学院院长,1950年被任命为华东军政委员会农林部副部长,同年6月又被任命为南京市副市长。1952年7月,南京大学农学院与金陵大学农学院合并,改名南京农学院,金善宝成为南京农学院的首任院长,1952年11月,他被任命为江苏省人民政府委员。面对党和政府的信赖,金善宝深感任重而道远,无论是行政工作还是教学科研,他都不敢有丝毫懈怠。南京农学院在他的领导之下,从专业设置、教学计划、课程安排、人才培养等多方面进行了一系列卓有成效的改革。1957年中国农业科学院成立,金善宝任副院长,于1964年接任院长职务至1982年末退居二线,后被国务院任命为名誉院长。 虽身兼多职,但金善宝坚持小麦科研工作从未放松,他认为自己是学农的,为人民服务,应以农为本,从农业开始。1950年,长江下游洪水泛滥,华东地区、长江流域有上亿亩良田遭受水灾。如何抗灾救灾,挽救农民损失?金善宝根据华东地区历年来气候变化的规律和特点,提出“多种马铃薯、移植冬麦度春荒”的建议,得到党和政府的重视,南京《新华日报》全文刊载了这个建议。当时华东地区一带的农民从未听说过冬小麦可以移栽,有的人对此持怀疑态度。为了说服农民,他亲自到南京郊区给大家作田间示范,把小麦移栽技术和科学道理传授给农民,使这一措施迅速推广,补救了华东地区农业受灾的损失。1951年正当南方小麦处于返青拔节时,苏北地区突然遭到历史上罕见的寒潮,100多万亩小麦被冻害,情况万分危急。江苏省委电话通知金善宝带领专家教授迅速赶赴小麦冻害灾区,研究抢救办法。当他们连夜赶到现场时,发现绝大部分小麦的主茎都被冻坏了。当时多数专家认为,小麦主茎已冻死,不如趁早翻掉,另外栽种其他作物。金善宝想到如果这样做,农民就要白白丢掉一茬粮食,还有不少人可能因此挨饿,于是想寻求更好的解决方法。为此,他带领专家们走遍了苏北、淮北10多个县,调查中发现,小麦的主茎虽然已经冻死了,但小麦的分蘖节并没有冻死。根据这一情况,金善宝向江苏省委提出适时浇水、增施肥料,加强麦田管理等一系列栽培措施。经过努力,当年苏北地区100多万亩受冻小麦,最后仍然获得亩产200多斤的好收成。这个事例充分说明,农业科学必须与生产实践相结合,才能真正做到为农业生产服务。事后,金善宝组织大家认真总结这一经验,并把它写进了小麦栽培的教科书中,学校老师每次给学生讲小麦栽培学时,都把这件事作为典型的例子。 “师者,传道授业解惑也。”作为我国农业教育和科研事业的一代宗师,金善宝向来注重理论联系实际,大力提倡“农科教”三者相结合的教育办学理念,强调学做结合、手脑并用。除了课堂讲学之外,他还经常出现在课堂实验、生产实习的现场,对学生进行亲自指导,手把手地教学生认识小麦的不同品种和特性,鼓励学生用所学知识去解决各种农作物的具体问题,使学生们在学习理论知识的同时接触到生产实际,从而真正了解农学的意义和目的。金善宝忠于职守、严于治学,以实事求是、兢兢业业的态度探索出一条符合中国国情的农业教育发展之路,为推动我国农业高等教育规范化科学化发展夯实了基础。 四、严于治学 大功至伟 在学术研究方面,金善宝自撰或组织编撰了大量农学论著。1961年他主编了《中国小麦栽培学》,起到开篇启后的作用。1964年,他与刘定安主编了第一部为我国现代小麦栽培品种立传的历史性文献《中国小麦品种志》。1983年,金善宝任主编出版了《中国小麦品种及其谱系》,先后荣获年全国科技图书一等奖、农牧渔业部科技进步一等奖。金善宝任主任委员,庄巧生、李竟雄、卢良恕任副主任委员,组织编写了《中国农业百科全书·农作物卷》,该书225万字涉及多种作物、多个学科,具备辞书性质,是我国农业科技发展史的一个里程碑。 我国是世界小麦起源的中心之一,种植小麦的历史已有四五千年,小麦生产在农业生产和人民生活中占有极其重要的位置。为了解决好老百姓的“吃饭”问题,金善宝经常深入田间地头进行科学考察,与基层农业技术人员共同探讨小麦增产问题。他认为要改变我国小麦科研和生产的落后面貌,首先要摸清种植在千差万别的生态小环境中的地方小麦品种,然后根据其优劣点和实地小麦生产特点,有目的地改良品种,推广应用到生产中去。金善宝和同事们跋山涉水,历尽千辛万苦,从全国各地搜集到小麦地方品种5544份。经过经济性状观察、鉴定、形态分类和生态分类研究,他们把这些品种分为普通小麦、密穗小麦、圆锥小麦、硬粒小麦和云南小麦五个种。其中,云南小麦被定为一个新种,这对进一步研究中国小麦的起源、进化与分布具有重要意义,也是对世界小麦研究的贡献之一。云南小麦目前已定名的变种有16个,最先定名的6个变种皆是由金善宝所鉴定和定名。我国种植的小麦品种,主要属于普通小麦种,其下已定名的变种有100个,其中有22个变种是金善宝定名。他精心培育的南大2419小麦良种,由于穗大粒多、丰产性好,适应性强,较早熟、抗倒伏,高抗条锈病、叶锈病,当1956年长江流域小麦锈病大面积发生,造成小麦严重减产时,南大2419却具有较强的生产优势,故而首先在长江流域大面积推广。南大2419的推广面积,据不完全统计,1954年600万亩,1955年900多万亩,1956年扩大到3700万亩,1957年以后最高年份达到7000万亩,约占全国小麦种植面积的五分之一。直至80年代,在新疆、青海以及长江流域的种植面积仍在百万亩以上。南大2419推广面积之大,应用时间之长,种植地区之广,衍生品种之多,是中国小麦品种改良史上少见的,对推进我国小麦的生产发展起到了积极作用。 根据我国幅员辽阔,地跨热带、温带和寒带的自然地理条件,金善宝还提出小麦异地加代繁育的设想。在经过五年不断努力地实验后,这一设想最终得以成功实现。一年可繁育三代,把春小麦新品种选育的时间从十年左右缩短到三四年,成为我国小麦育种工作的重要里程碑,“南繁北育”也成为农业科技界广泛应用的术语和育种方法。同时,金善宝还和他的学生、助手们先后培育出京红1—9号及京春6082等优良品种,推广面积最高年份达百万亩以上,其中京红7号、8号、9号平均单产超过当时风靡世界的墨西哥小麦品种的一、二成,该项成果荣获了1978年全国科学大会奖。 金善宝为中国小麦育种研究作出了卓越的贡献。从1973年起,金善宝就和助手们针对黄淮海地区小麦生产中存在的问题,开始了培育耐迟播、抗病性强、稳产、高产、适应性广的小麦新品种的工作。黄淮海流域是我国冬小麦的主要产区,历年小麦的播种面积约占全国总播种面积的40%以上。20世纪60年代后期,黄淮海地区耕种方式和作物品种发生较大变化,致使冬小麦晚播面积比例逐渐增大,平均单产大幅度下降,影响全国的粮食总产量,这个问题的解决成为黄淮海地区农业生产的当务之急。为此,金善宝带领一批科学家,做了大量工作,培育出中7606、中7902号小麦新品种,增产效果非常显著。经过四年试种,一般可比当地推广品种增产20%左右,最高单产达800多斤。晚播时间约在15—45天之间,深受广大农民欢迎。这两个品种适应在山区、丘陵地、平原区广泛种植。小麦质量也有很大提高,蛋白质含量比一般小麦品种高20%左右,赖氨酸含量为10%以上。晚播小麦品种培育的成功,打破了冬小麦的常规栽培规律,是小麦育种的一大突破。 作为九三学社成员,爱国、科学、民主是金善宝不懈的追求,他曾任第一至六届全国人大代表,全国科协第三届副主席、荣誉委员、九三学社副主席、国务院学位委员会委员、农业部科技委主任委员、中国农学会副会长、中国作物学会第一、二届理事长、中国科学院学部委员(院士)。金善宝一生淡泊名利、艰苦朴素,为农业科学事业呕心沥血,也为国家培养了大量人才。金善宝的学生们,在他的培养下,或在农业管理部门担任重要职务,或在农业科学和教育事业中承担重任,有的也当选为中国科学院院士和中国工程院院士。金善宝用毕生的精力潜心研究农业科学,为祖国、为人民创造出比自己的生命更长久的社会价值,现如今南京农业大学里农学院还有“金善宝实验班”,他影响着一代又一代人,为后人留下了宝贵的精神财富。 (整理人:胡蓉)